- 何を食べても下痢か便秘を繰り返す。

- いつもお腹がもたれて痛い。

- 1日にトイレに行く回数が多い。

- 何ヶ月もお腹の症状が治まらなくて不安。

- 消化器内科や精神科に通院したけど薬だけで効果がなかった。

過敏性腸症候群(IBS)とは? 〜消化器内科から見た過敏性腸症候群の実態〜

腹部の調子が悪い上に下痢と便秘を繰り返し、排便の回数や形状の異常で、それが数ヶ月間にも渡って持続します。

過敏性腸症候群は腰痛の原因となる疾患です。

今、日本でも特に問題視される自律神経系の疾患です。

日本国民10人に1人が本疾患に罹っていると考えられています。女性の方が多く、若年層から中年層に見られる病気です。

命に関わる病気ではありませんが、断続的な

- 下痢

- 腹痛

- 便秘

の状態を繰り返し、精神的な負担になりやすい疾患といえます。

近年の研究論文を拝見していると、脳の中央に位置している視床下部外側から分泌されるオレキシンという物質が減少することで過敏性腸症候群が起こるのではないか?と考えられています。

視床下部外側は消化器機能を統括する上位の自律神経系であるばかりでなく、「摂食中枢」でもあります。オレキシンは内臓知覚鈍麻作用があるため、ここが機能低下すると胃酸分泌や消化器運動が促進することが知られています。

※IBSの原因は未だ、正確にはわかっていません。しかし、細菌やウィルスによる感染性腸炎など最近やウィルスに感染した後の回復後にIBSに移行しやすいと考えられています。

近年、消化器内科において過敏性腸症候群で来院する患者さんは増加傾向にあると報告されています。

IBSの特徴としては血液検査、内視鏡、腹部CT、腹部エコーなどを行っても何も異常が見られないと診断されることが多いです。10代から30代の患者さんに多く見られます。

- 間食や早食い

- 暴飲暴食など食生活の乱れ

- 腸内細菌の状態

が指摘されています。

過敏性腸症候群の【原因】 〜過敏性腸症候群を引き起こす3つの因子〜

病院では過敏性腸症候群の原因として、腸内細菌バランスの乱れが基本にあるとされています。それは免疫システムの不調、自律神経の乱れ、姿勢のねじれなど患者さんごとに異なった要因が絡んでいると考えられています。

症状は各患者さんごとに理由が異なるため、さまざまな腹部症状を大きなくくりとして過敏性腸症候群と定義しているわけです。

つまり、病名はあっても実際は大雑把に決めているということがわかります。

①脳脊髄液の貯留によって引き起こされる弊害

この過敏性腸症候群の原因ですが、食道の隙間の周りにある横隔膜という筋肉が硬い、ということかわかっています。

ここが固くなると、緊張して横隔膜が下に下がってくるわけです。横隔膜が下に下がると胃を圧迫して胃・大腸反射が起こります。

すると、下痢が起こるわけです。ですので、下痢といっても腸が悪いのではなくて横隔膜が下に下がってその圧迫で下痢になるわけです。

食道裂孔付近の横隔膜が固くなると、横隔膜は下に下がって息を吸った状態になります。すると、先ほど説明したように下痢になります。横隔膜が固くなる原因は疲労で脳脊髄液が脳内に溜まることで起こってきます。

つまり、本当の原因は脳脊髄液の脳内貯留による脳内圧迫であるということ、それにより、自律神経が弱くなり呼吸筋としての機能が果たせなくなった横隔膜が硬くなるわけです。

下痢の原因ですがこれは嘔吐と同じ要領になります。体内に蓄積した悪いもの、下痢の場合は貯留した水分ですが、これを体外に排出する、という意味で起こります。下痢でなければ嘔吐することもありえます。逆流性食道炎がそれです。

過敏性腸症候群の下痢は主に水様便です。水のような便。トイレから出るとスッキリします。

これは生まれつきの虚弱体質である可能性があります。遺伝といっても良いかもしれません。このレベルになると現代医学では対応不可能です。腸内フローラも脳内の脳脊髄液を調整するわけでもないので一時的な対症療法に過ぎません。

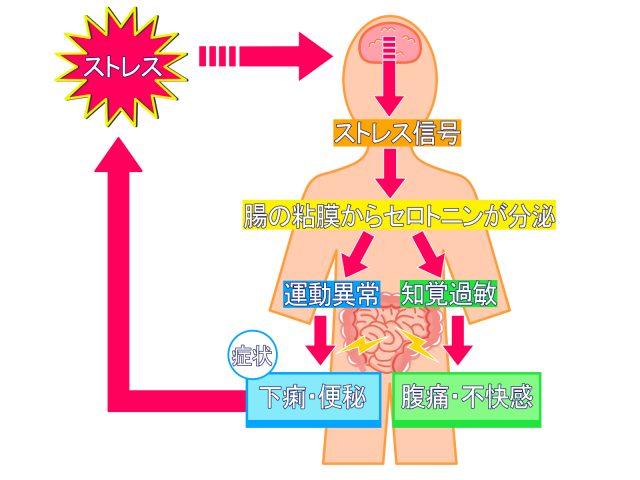

②ストレスがカラダを蝕む

過敏性腸症候群を引き起こす実態の一つとして挙げられるのは、つまり、

ストレスです。

過敏性腸症候群は自律神経と関係しています。仕事や人間関係などのストレスから自律神経のバランスが乱れることで腸内環境が悪化し、過敏性腸症候群に至っているのです。

スレトスは現代社会において四大合併症に指定された“うつ”に続き、過敏性腸症候群も増加させてきました。この日本に1200万人以上の予備軍が患者としているとも考えられています。

ゆうに日本人口、10人に一人が罹患しているという計算です。

数としてはとてつもなく多いといえるでしょう。すでに国民病といっても過言ではありません。

③抗生物質が引き起こす過敏性腸症候群

過敏性腸症候群を引き起こす要因としては抗生物質の存在が挙げられています。

抗生物質は細菌を殺す薬です。ペニシリンが発見されて以来、人は抗生物質を投与することによって感染症から救われ生存率が一気に高まり寿命は伸びました。これは医学の大きな進歩といえます。

しかし、抗生物質の頻繁な投与は腸内細菌をも殺してしまうことから乱用は禁物です。一度、腸内細菌が死滅した場合、また、再び元に戻るのにかなりの時間を要することがわかっています。

人により個人差がありますが腸内細菌が活躍するからこそ腸内環境は正常に保たれます。そして、病原菌と戦う白血球細胞はこの腸内で増殖を繰り返し鍛えられることによって【免疫】として働くことができるのです。

このことから、腸に対するケアは決しておろそかにしてはならないことがわかります。

過敏性腸症候群(IBS)の治療法 〜現代医療の主流である対症療法の実際を見てみよう〜

運動療法

- 適度な運動は腸の働きを助け、血流を促進し免疫力が高まります。

- 腸内環境が活発化することで活力が出てきます。

食事療法

- 冷たいものをとりすぎない。

- 刺激の強い辛いものを食べない。

- 乳製品は控える。4.アルコール飲料を控える。

薬物療法

| セロトニン3

受容体拮抗薬 |

過剰なセロトニン作用を抑える。 |

| 下剤 | 腸の蠕動運動を促進したり便を柔らかくする。 |

| 消化管運動

調節薬 |

消化管運動を抑制したり活性化する。 |

| 乳酸菌製剤 | 乳酸菌配合薬 |

| 抗コリン薬 | 副交感神経を活発にして消化管運動を促進させる。 |

| 高分子重合体 | 腸内に含まれる水分を調節して排便しやすくする。 |

過敏性腸症候群の治療法は主にこの三つを挙げることができます。

これまでの既存の治療法で、果たして成果は上がっているでしょうか。不十分と感じる方も多いのが実態です。

では、どうして決定的な効果が現れないのでしょうか。それは、治療法そのものが“対症療法”に終始しているからです。便秘に対しては下剤を、胃が悪いなら胃薬を、それで調子が悪ければ内視鏡でのぞいてみるなど、根本的な要因について追及しているわけではありません。

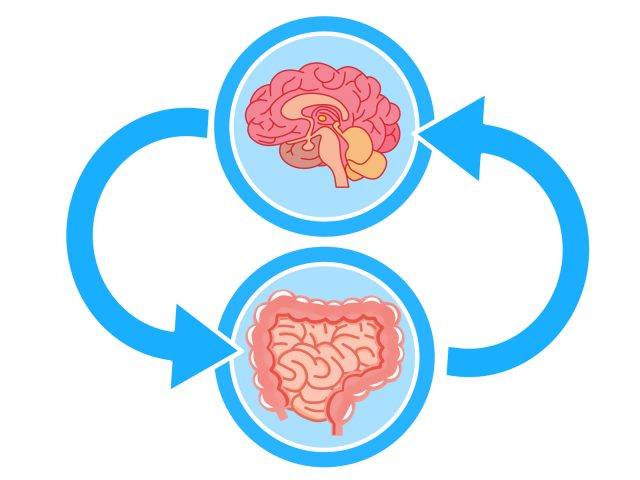

腸内環境と自律神経の関係性 〜腸内環境を整えて腸全体を元気にする〜

近年、腸内環境と自律神経が密接に関係していることがわかっています。交感神経と副交感神経はアクセルとブレーキの役割を担っています。

自律神経が悪化するとカラダの不調はダイレクトに腸に影響します。

すると、下痢や便秘になります。特に腸は精神的な影響を受けやすい臓、臓器ですので注意が必要です。

腸は脳に次いで多くの神経細胞を有しているところから、第二の脳とまで言われています。そのため、自律神経の乱れに対応する場合、腹部の異常をいかに察知するかがキーポイントになります。

触診で腹部を触るとこれも大抵は硬くなっている人が多いです。深いところまで触ると強い痛みを伴うこともあります。その硬さはまるでしこりのよう。このしこりのような硬さも実はある方法を用いると簡単に取り除くことができます。

よく、リラクゼーションやエステではお腹のマッサージをする場合、強い力でもみほぐす姿を散見します。ですが、強い力でもみほぐそうとすると腹部には強い力に対して抵抗しようとする防御反射が働いてしまいます。一度、防御反射が起こると腹部はさらに硬くなりケアどころではなくなります。これは筋膜が反応しているからです。

腹部は一度、緊張してしまうとこれを解除するのに手間も時間もかかるため、当院では力任せのマッサージは行っておりません。

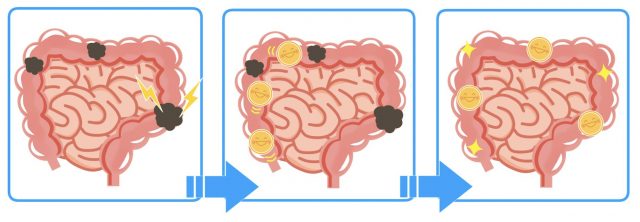

当院で行う過敏性腸症候群治療の実際 〜脳と腸と脊髄を同時にケアする画期的治療法〜

この過敏性腸症候群の対応としては、硬くなった食道裂孔付近の横隔膜を柔らかくすることです。当院では横隔膜を強い刺激でグイグイ押すようなことはしません。細胞そのものが若返る人類初のテクニックで緩やかにソフトにケアしていきます。これによって硬くなった横隔膜は驚くほど柔らかくなるのです。

横隔膜が柔らかくなると、下に押し付けられていた胃は本来の位置に戻りますから下痢や嘔気を起こすことなく、精神状態も普通に戻ることになります。

そして、横隔膜を固くした原因である脳脊髄液を調整して脳の圧迫を取り除いていきます。脳の圧迫を取り除くと脳は本来の仕事を果たすだけのポテンシャルを取り戻すことができ、神経系等は正常に機能することができます。すると人は自然治癒力のポテンシャルを取り戻し、抑うつ気味で虚弱体質だったカラダを健全に甦らせることが出来るのです。

また、当院では大腸、小腸、盲腸などの腸の硬さを検査し、これをゆるゆるにすることができます。腸自体の機能が精神的なストレスや胃の圧迫によって硬くなりストレイン(障害)となって制限されているわけです。

これをケアすることで腸本来の動きを取り戻し、低迷した免疫システムは蘇り、腸管からの消化吸収機能が高まって栄養不良を改善することができます。

治療は腹部から開始し脊髄神経の交通網としての脊椎を調整した後、最後には脳に対するアプローチを行っていきます。

この頭蓋骨には冠状縫合、ラムダ縫合、矢状縫合、鱗状縫合などがあり、頭蓋骨にも前頭骨、側頭骨、頭頂骨、後頭骨、蝶形骨や鋤骨などから構成されています。

これらの接合点が固着している場合、脳脊髄液の増産過多や脳内貯留、または脳脊髄液の流れによって律動するクラニオセイクラルリズムにも悪影響を与え、

また、各末梢神経は神経障害を起こす要因にもなることから、これらの固着(神経関節機能障害:サブラクセーション)を引き剥がしていきます。このような施術を行うことによって自律神経機能を改善することができるのです。

これら腹部、脊椎、脳の三つの部分を順番に調整していくことを当院では脳腸相関活性療法と呼んでいます。この圧倒的な手技において、過敏性腸症候群はみるみる改善することができます。

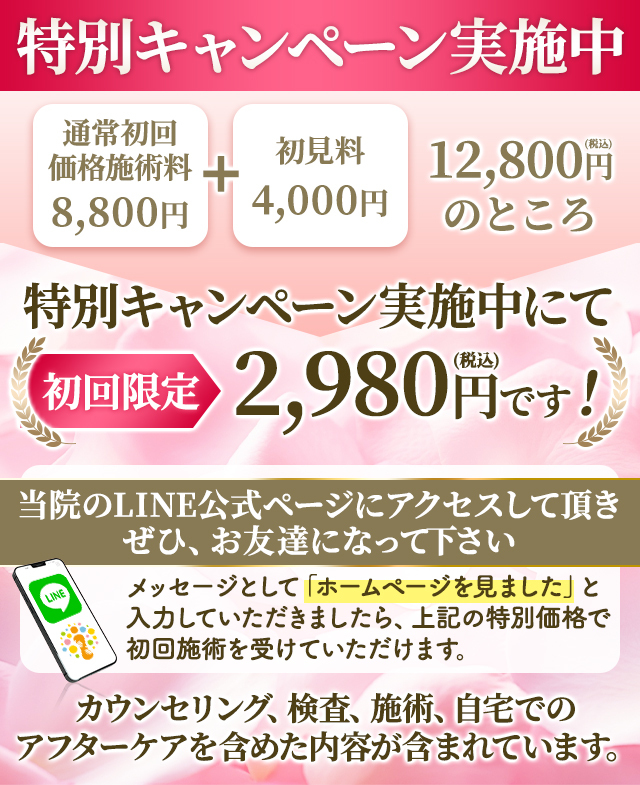

初回料金について 〜本当によくなるの?と不安に思うあなたにぜひ、受けて頂きたいお得なキャンペーンです〜

※ホームページ限定特典は予告なく終了する可能性があります

※価格は全て税込で表記しております。

本当にその施術を受けても大丈夫?

\そんな不安がある方にも朗報です!!/

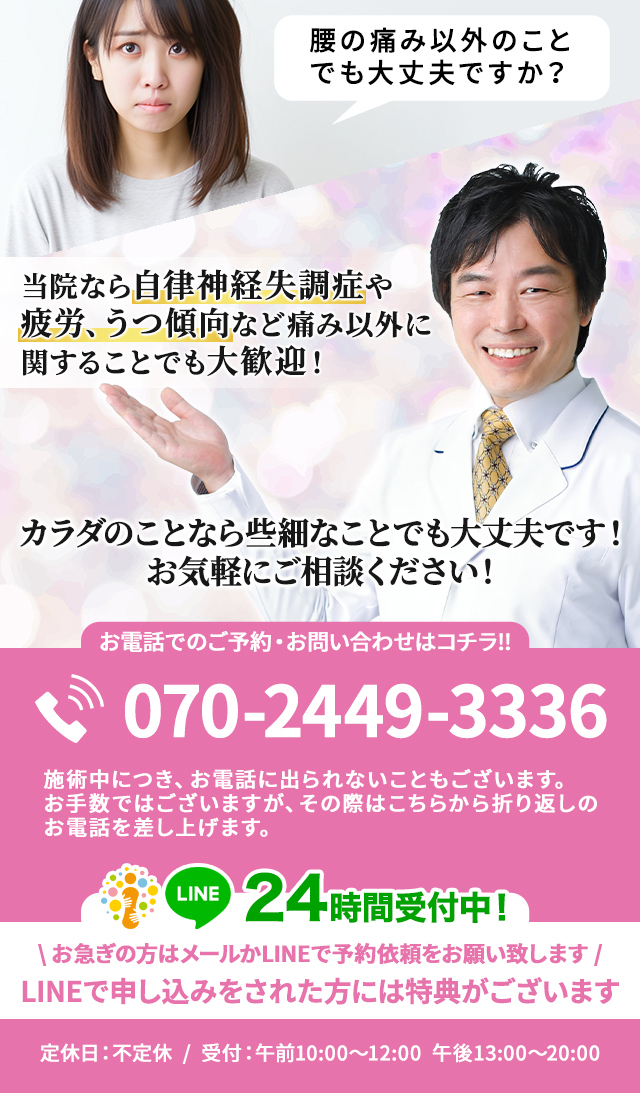

初めまして、施術家の斎門志道と申します。

当ホームページにアクセスしていただきまして、誠にありがとうございます。

私は医療従事者として20年間、臨床現場に勤務してきました。そんな中、整形外科で手術をしても一向に良くならない、つらい、仕事を続けられない、そんな患者さんを私はずっと見てきました。

腰の痛みと言えば、整形外科に行くことが一般的なのにどうしてそんなに治すことができないのでしょうか。

私はそれがずっと疑問でした。

後で調べてわかったことですが、実は整形外科で対処できる腰痛はわずか15%程度と言われています。

つまり、85%の方々は回復が望めないのです。これが今の日本の整形外科医療の実態です。

それを知って私は自分でこの状況をどうにか克服できないのか考えました。

その答えの1つが、日本よりもはるかに治療技術が進んでいるアメリカ医学を学習することだったのです。

アメリカには、日本にはない最新式の検査法と治療法があります。日本の整形外科が治せない理由は基本、骨しか診ていないということがあるわけですが、筋肉や筋膜、神経なども積極的に診ていくアメリカ医学は様々な腰の痛みを克服しています。

腰の痛みは腰だけに問題があるわけではありません。姿勢や歩行にクセがあったり、ストレスや自律神経の虚弱で痛くなることもあります。腎臓が弱っても腰痛を引き起こしますし、その理由は人によって様々です。

だからこそ、あらゆる痛みに対応した施術法が必要なのです。

1️⃣ぎっくり腰で3〜4週間も耐え忍んでおられる方、

そんなに我慢することはありません。たった一度の施術で次の日には元気にされる方がたくさんおられます。

2️⃣脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアでお悩みの方、

諦めないでください、背骨や筋肉の施術でどんどん良くなります。

3️⃣長年の慢性腰痛でお悩みの方、

腰周辺の筋肉がガチガチになっているか、腎臓に原因があるかもです。硬くなった筋肉や腎臓を緩めていくことで、驚く程、痛みが引いていきます。

実は腰痛を持たれる患者さんで、生まれつき自律神経が弱い、または強いストレスを持たれている方が多いです。病名でもうつやパニック障害、過敏性腸症候群などを併発されている方も珍しくありません。全身的に回復力が弱いと痛みが再発しやすく、痛みも中々、取れません。

当院では文字通り全身ケアと痛みのケアを同時に行います。そうすることでしつこい痛みは消えさり、あなた本来の元気を取り戻すことができるのです。

初めは大丈夫かな?と不安な方でも当院に通って頂くことで笑顔になられる方がたくさんおられます。

当院は自信をもって

あなたの期待にお応えします!

一緒に頑張ってみませんか?

お電話ありがとうございます、

京都″痛み″の整体院でございます。